多くの人はベーシックインカム(BI)を「ユートピア的な夢物語」や「財源不足の幻想」として片付けます。そして、「BIが導入されるとしても、それは遠い未来の話だ」と油断します。

しかし、AIの進化は尋常ではありません。

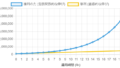

現在の指数関数的な進歩に基づけば、2030年代には世界的なBI導入の議論が現実となり、一部の国では始まっていても何ら不思議ではないという予測が、多くのAI研究者や未来学者によってなされています。

「私には関係ない」という油断は、後悔の種になりかねません。

この差し迫った未来の構造を知り、今すぐ行動指針を修正することが、独身FIRE層が生き残るための最低限の防御策です。

結論から述べます。

BIの導入は、「失業者への慈善的な救済策」ではなく、「AI時代において社会全体の効率性と安定性を維持するための、最も合理的なコスト(必要経費)」となるからです。

労働市場の機能不全がもたらす「非効率の巨大なコスト」

AIの進化が引き起こすのは、「社会全体に、制御不能なほどの巨大なムダ(非効率コスト)が発生する」という、財政的な危機です。

失業者が「社会の重い荷物」になるコスト

例えば、今まで給料が高かった「エクセル作業の自動化」「簡単なプログラミング」「事務手続き」などの仕事が、AIによって一瞬で消えたとしましょう。

失業した人々は、生活のために必死で再就職を目指しますが、社会には予測不能で巨大なムダが発生します。

| ムダなコスト | 具体的な状況 |

| 🚨 ムダな教育コスト | 政府は失業者に新しい技術を教えますが、AIの進化が速すぎて、教室を出る頃には、教えた技術はAIがもっと安くやるようになっています。多額の税金が、ムダな教育に消えます。 |

| 🚨 医療・治安コスト | 仕事がなくなり、将来が不安になった人々は、ストレスで病気になったり、社会に対する不満がたまって治安が悪化したりします。病院の費用や、パトカーを増やす費用など、予想外の大きなムダが発生します。 |

BIは「ムダなコストを最小限の固定費に抑える」保険

ベーシックインカム(BI)は、この予測不能で巨大なムダ(非効率コスト)を解消するために、社会が支払う「最も合理的なコスト」です。

経済学的な論点として、BIによって複雑な福祉制度の行政コストが削減され、生活基盤が保障された人々が創造的な活動や再教育に時間を使えるようになります。

これにより、社会全体の非効率コストや不安のノイズが最小化され、結果的にBIの支出を上回る経済的なメリットが生まれると主張する声もあります。

BIの「論理と効率」の思想的な起源

BIの議論の土台は、単なる福祉的な慈善ではなく、「複雑な社会制度の非効率なノイズを排除し、社会全体の効率性を最大化する」という論理にあります。

この論理を象徴するのが、ノーベル経済学賞受賞者であるミルトン・フリードマンが提唱した負の所得税(NIT:Negative Income Tax)です。

フリードマンが提唱したNITは、給付額が所得に応じて自動的に決まる仕組みで、現在の複雑な福祉制度を簡素化することを目的としていました。

これは、BIとは異なる仕組みですが、その根底にある「複雑な制度を排除し、論理と効率で社会を回す」という思想は共通しています。

現代のBI議論の土台が慈善ではなく、論理と効率に基づいている最大の証拠は、このような「制度の簡素化」という思想が経済学者たちによって提唱されてきた歴史にあります。

BI導入に必要な巨大な「財源」の論理:資産課税はなぜ有力候補なのか

AI社会の効率性を維持するという大原則に立てば、その財源確保のターゲットは、労働から「資産」へと論理的にシフトせざるを得ません。

課税の公正性:富の源泉が「労働」から「AIが生む富」へ

AIが人間に代わって多くの労働を行い、富を生み出す未来では、労働収入に対する税収は不安定化し、税制の土台が崩壊します。

税制が「公平性と効率性」を保つためには、富の源泉が変わった場所、すなわち「金融資産」や「AIによる生産設備」から課税するしかありません。

資産課税が「最も論理的で持続可能な財源」となる理由

BIが「社会の安定と効率維持のための固定費」となるなら、そのコストは「社会の安定から最も恩恵を受ける層」が負担するのが論理的です。

| 課税対象 | BI財源としての評価 | 財源の持続性 |

| 消費税 | 低所得者ほど負担が重くなり、BIによる効果(生活の安定)を打ち消す。 | 公平性というノイズが発生し、持続不可能。 |

| 金融資産課税 | BIが担保する「社会の安定」は、資産価値の下落リスクを防ぐ最高の防御壁となる。資産家はその維持費用を支払うことになる。 | 最も論理的で、富の集中という流れに逆らわない、持続可能な財源となる。 |

したがって、金融資産への課税は、BI導入の論理的な結論であり、不可避な未来への布石なのです。

この流れは、著名な経済学者であるトマ・ピケティがデータで指摘した「r > g」(資本収益率が経済成長率を上回る)という構造的な問題、すなわち「富が労働よりも資産に集中しやすい現代経済の現実」を是正するための、論理的な帰結でもあります。

後悔を最小化する独身FIREの行動指針

AIの進化とBIが不可避な未来であるならば、あなたが最も避けるべき後悔は、「金融資産に固執し、税制改正の標的になること」です。

以前の記事にも書いた「ストックしすぎないこと」こそが、この未来において最も防御力の高い行動指針となります。

「非課税資産」への投資が、実際にAI時代にどの程度の防御力を発揮し、どのような「知識」に投資すべきか、その行動指針の詳細はこちらの記事で深掘りしています。

金融資産を「非課税資産」に切り替える

金融資産は、いつか課税されるリスクを抱える不安定なストックです。

その役割を「燃料」と再定義し、税制の影響を受けない「非課税資産」に速やかに切り替えることが、後悔を最小化します。

| 非課税資産 | 投資する理由(後悔最小化) |

| 知識 | AI社会で陳腐化しない意思決定の効率性を最大化する。非効率な試行錯誤というノイズを排除する。 |

| 健康 | 行動できる時間とエネルギーの総量を増やす。体調不良による機会損失というノイズを排除する。 |

| 幸福感 | 「もっと欲しい」という過剰なストックの欲望(模倣の欲望)を断ち切り、税制の標的になるリスクを自ら避ける。 |

非課税資産への投資こそが、労働も選択も不要になったシンギュラリティ後の世界での究極の生き残り戦略となります。

この論理をさらに深く知るための書籍

この記事で展開した「AIの進化とBI、そして資産課税の論理的な不可避性」という未来の構造を、さらに深く知ることは、あなたの後悔を最小化する行動指針を揺るぎないものにします。

以下の書籍は、その知識の土台を築くための必読書です。

21世紀の資本(トマ・ピケティ 著)

この記事の論拠の核となる「富が労働よりも資産に集中する」という構造(r > g)をデータに基づき証明した世界的な名著です。

BI導入の財源がなぜ資産課税に傾かざるを得ないのか、その歴史的・経済的な必然性を理解するために外せません。

この書籍を読むことは、あなたの金融資産への課税リスクというノイズを冷静に分析するための、強固な知識となります。

ライフ・シフト 2(リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著)

AIによる労働市場の変化と、「人生100年時代における個人のキャリア戦略」について論じた世界的ベストセラーの続編です。

AI進化によって、人々が「非物質的な資産」(知識、健康、関係性)に投資することの重要性が増すことが論理的に解説されており、後悔ゼロ研究所が提唱する「非課税資産」の哲学に極めて近いです。

この本を読むことは、AI時代の時間の使い方の効率性を最大化する知識となります。

AI vs. 教科書が読めない子どもたち(新井 紀子 著)

AIが進化する時代に、人間に残される「真の仕事の価値」とは何かを論じたベストセラーです。

AIが代替できない能力と、BI導入後の社会であなたが何に時間とエネルギーを投じるべきかという、具体的な行動指針につながる知識を提供します。

まとめ:不可避な未来への最も賢明な備え

ベーシックインカムは、社会の非効率コストを最小化するための論理的な結論であり、その財源としての資産課税は不可避な布石です。

あなたの貴重な時間とエネルギーを、課税されるリスクを抱える金融資産の追求から、誰にも奪われない知識、健康、幸福感という究極の非課税資産への投資へと振り向けましょう。

これこそが、AIとBIの時代において、独身FIRE層が後悔を最小化する最も賢明な行動指針です。

![21世紀の資本【電子書籍】[ トマ・ピケティ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3920/2000002993920.jpg?_ex=128x128)

![LIFE SHIFT2 100年時代の行動戦略【電子書籍】[ アンドリュースコット ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8085/2000010298085.jpg?_ex=128x128)

![AI vs. 教科書が読めない子どもたち【電子書籍】[ 新井紀子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3561/2000005883561.jpg?_ex=128x128)